ジョブ型人事

新卒からジョブ型採用をする5つのメリット・デメリット|向き不向きや企業の事例も解説

近年、日本企業の採用現場で「ジョブ型採用」という言葉をよく耳にするようになりました。従来の日本型雇用とは異なるこの採用手法は、なぜ今注目されているのでしょうか?

本記事では、ジョブ型採用の基本概念から、ジョブ型を新卒採用において導入するメリット・デメリット、大手企業の実施事例まで解説します。若手人材の価値観変化や企業の期待値伝達ニーズなど、その背景にある社会変化も含めて、これからの採用戦略に役立つ情報をお届けします。

採用担当者はもちろん、キャリアを考える就活生や転職希望者にも役立つ内容です。

目次

ジョブ型採用とは?

ジョブ型採用とは、企業が具体的な職務内容や必要スキルを明確に定義した「ジョブディスクリプション(職務記述書)」に基づいて人材を採用する手法です。

従来の日本型雇用では「総合職」「一般職」や「営業職」「技術職」といった大まかな区分が一般的でしたが、ジョブ型採用ではより詳細に業務内容や責任範囲、求められるスキルセットなどを明示します。

ジョブディスクリプションを通じて採用ポジションにおける期待役割や具体的業務を応募者と事前に共有することで、双方の認識のズレを防ぎ、合意形成した上での採用が可能になります。これにより、入社後のミスマッチを大幅に減らせる点が大きな特徴です。

メンバーシップ型雇用の違いなど、より詳細なジョブ型雇用については、以下の記事で解説しています。

なぜ今、ジョブ型採用が導入されているのか?

近年、多くの日本企業がジョブ型採用を導入し始めています。その背景には主に以下の2つの要因があります。

若手人材の価値観が変化している

従来の日本企業では、新卒一括採用と終身雇用を前提に、長期的な視点で人材を育成するアプローチが主流でした。しかし、現在の若手人材は、入社前に自分の仕事内容が明確でないことに不安を感じています。

リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、内定後に仕事内容や配属先が不明確なまま入社した新卒社員は、入社後に「配属や仕事内容への不満」や「自分の選択に対する不安」を抱きやすいことが示されています。これは、入社前の期待と実際の業務内容とのギャップ(リアリティショック)によるものであり、若手人材が仕事内容の不明確さに対して不安を感じていることを裏付けています。

リクルートマネジメントソリューションズ「就活生の「蛙化現象」はなぜ起きる?」

いわゆる「配属ガチャ」と呼ばれる状況は、若手人材の早期離職リスクを高めています。転職のハードルが下がった現代では、特に若い世代は興味を持てない仕事に配属されると短期間で転職を決断するケースが増加しています。

企業にとって、採用・育成コストをかけた人材の早期離職は大きな損失です。そのため、入社前に具体的な職務内容について合意形成ができるジョブ型採用が注目されているのです。

企業側から期待値を伝えるニーズが高まっている

企業としても、採用段階から候補者に対する期待値を明確に伝えたいというニーズが高まっています。年功序列の考え方が薄れる中、新卒であっても即戦力となる人材や、特定業務に強い情熱を持つ人材を獲得したいと考える企業が増えています。

「RJP(Realistic Job Preview)理論」によれば、仕事のポジティブな面だけでなくネガティブな面も含めたリアルな情報を開示し事前に共有することで、期待値の一致や定着率の向上を図ることができるとされています。

また、日本の伝統的な「ハイ・コンテクスト文化」(少ない言葉でも意図を理解し合う文化)が、多様な価値観を持つ人材の増加やリモートワークの普及により機能しにくくなっています。

このような環境変化の中で、ジョブディスクリプションとして文書化し、期待値を明確に共有することがますます重要になっているのです。

新卒からジョブ型で採用・雇用するメリット

実際に新卒の段階からジョブ型採用を取り入れることで、どのようなメリットが得られるのか解説します。

以下では、主に5つのメリットをご紹介します。

- 入社後のミスマッチを防止できる

- 必要なポジションを的確に採用できる

- 専門性の高い人材を確保できる

- 採用時と入社後の評価指標が明確になる

- 人材育成の負担軽減が可能

メリット①:入社後のミスマッチを防止できる

新卒社員の入社から3年以内に離職が続いている場合や、新卒社員のアウトプットが想定以上に低い場合は、人材とのミスマッチが生じていると考えられます。

ジョブ型採用を導入することで、具体的な職種・業務内容や期待する役割、必要なスキル・コンピテンシーなどを応募の段階から共有することができるため、こういったミスマッチを減らす効果があります。

スキルやコンピテンシーのマッチ度合いを重視した採用となるため、そもそもミスマッチした人材は採用にいたらないのです。

従来の新卒採用では起こりがちな「希望していた仕事と違う」「配属先の雰囲気が合わない」というような問題を未然に防ぐことが可能です。

メリット②:必要なポジションを的確に採用できる

ジョブ型採用では、特定の職務(ジョブ)にフォーカスした採用活動を行うため、必要なポジションにおいて活躍できる人材を的確に配置することができます。

人の確保を優先し、そのあとに仕事を割り当てていく従来のメンバーシップ型採用では実現できなかったピンポイントな採用が可能になります。

特定のポジションで欠員が生じた場合には、そのポジションに最適な人材を直接採用できた方が効率的と言えるため、的確な採用を実現できる点がジョブ型新卒採用のメリットになります。

メリット③:専門性の高い人材を確保できる

職務(ジョブ)を定義し、仕事内容や必要スキル・コンピテンシーを明確にして採用活動を行うジョブ型採用では、特定の専門領域に特化した人材を確保することが可能です。

例えば、エンジニアやデータアナリストの採用では、「javaエンジニア」「pythonエンジニア」など、具体的な領域やスキルを明示するため、該当の言語に興味のある新卒人材や、ある程度のエンジニアリングスキルを持つ新卒人材からの応募が増えるでしょう。

該当の職務に関して、一定程度の専門性を有する人材や興味を持つ人を獲得できる点がメリットの一つと言えます。

メリット④:採用時と入社後の評価指標が明確になる

職務とのマッチ度合いを重視するジョブ型採用では、スキルや経験、コンピテンシー、所有資格など、定量化が可能な項目が多く、採用面接時に主観的な評価が入り込みづらく、面接者の間での評価のバラつきを抑えることができます。

また、面接時の評価だけでなく、入社後の評価もアウトプットをもとにした成果報酬型となるため、主観的なバラつきの少ない給与体系になります。

人材のポテンシャルを重視するメンバーシップ型採用では、定性的な面での評価を行うため、組織全体で評価基準を揃えることが困難です。

ジョブ型採用では従来のメンバーシップ型採用の問題点をカバーし、基準が統一された納得感の高い評価を行えるメリットがあります。

メリット⑤:人材育成のコスト・工数削減が可能

ジョブ型新卒採用では、特定の職務(ジョブ)に興味を持つ学生や、インターンシップなどで一定程度のスキルを身につけた学生に焦点を当てて募集を行います。

採用したい職務とのマッチ度合いの高い学生を獲得できるため、0から育成するよりも育成のコスト・工数がかからず、結果として人材育成にかかるコストや工数を大幅に削減することができます。

ポテンシャルを重視したメンバーシップ型採用や総合職採用では、基礎から人材を育てていくため多くの時間と労力が必要となりますが、ジョブ型採用ではそういったコストを抑えることができるのです。

新卒からジョブ型で採用・雇用するデメリット

ジョブ型新卒採用の導入は、もちろんメリットだけではありません。

実際に取り入れる際に注意しておくべきデメリットについて詳しく解説します。

デメリット①:ポジションにマッチする人材が少ない

募集する職務に特化してマッチング重視で採用する場合、ポテンシャル重視のメンバーシップ型採用・総合職採用と比べて応募者に求める条件のハードルが高くなりがちです。

ジョブ型採用では、特定分野の学習経験や技術を持つ人材に対象を絞るため、一般的な総合職採用よりも候補者の数は限られてしまいます。

そもそも新卒人材では、すぐに活躍できるほどのスキルや経験を持つ候補者が少ないです。

ジョブディスクリプションで定義する職務の「必要スキル・経験」などの項目について、どのレベルまでを要求するのか事前に検討したうえで整備が必要となります。

デメリット②:柔軟な異動や転勤が困難になる

社員の異動や転勤を柔軟に行えるメンバーシップ型採用と違い、ジョブ型採用では採用時に職務内容や所属部署、勤務地などを契約書に明記することになります。

人事異動や転勤が必要になった場合には、その都度契約内容を見直し、契約書を巻きなおす必要があります。

様々な部門を経験させてゼネラリストを育成したい企業には、人事面での工数負担が大きく、ジョブ型採用は向いていないと言えます。

デメリット③:ゼネラリストの育成が困難になる

ジョブ型採用は専門性が高いスペシャリスト人材の確保に適している一方で、幅広い視点を持つマネジメントや経営層となるゼネラリストを育てにくいという課題があります。

従来のメンバーシップ型採用では新卒社員を一括で採用し、それぞれの適性に合わせて配属しながら、長期的な視点で将来性のある社員を管理職候補として育成できます。しかし、入社時点で職務範囲が明確に限定されているジョブ型採用では、このような多角的な人材育成が困難になるデメリットがあります。

複数の部門を経験させて会社全体を俯瞰できる人材を育てたい場合、ジョブ型採用だけでは十分対応できない可能性があるため、人材育成計画を慎重に検討する必要があるでしょう。

デメリット④:人材の定着率が低下する可能性がある

ジョブ型採用では、終身雇用や年功序列を前提としていないため、同じ会社内で長く働き続ける動機が弱く、スキルや能力の高い人材ほどより良い条件を提示する他社へ早々に転職してしまうリスクがあります。

組織内の人材の流動性が高まることで、今までにない新しい視点や異なるバックボーンの人材による組織の活性化につながる側面もありますが、あまりにも人材の入れ替わりが激しいと、企業文化の継承やチームビルディングが難しくなる恐れがあります。

デメリット⑤:給与制度の見直しが必要になる

メンバーシップ型採用により年功序列を基本とした給与体系を採用している企業においては、ジョブ型採用への移行に伴って給与制度の変更が必要になります。

ジョブ型採用は前述したとおり、成果に応じて報酬が決まる成果報酬型の報酬体系を採用することになりますので、大がかりな給与制度の見直しが必要になる可能性があります。

実力が直接評価されることは、評価基準の客観性が増し社員のモチベーション向上につながる一方で、特定の社員から社内の不満の声が出る場合も多いです。

給与制度を抜本的に見直す際は、非常に丁寧な社内説明が必要となります。

また、給与制度の改正に伴って給与の減額が発生する場合、労働法規に抵触しないか注意が必要です。労働契約法第8条・第9条、労働基準法第91条などで、労働条件の変更には労働者と使用者の合意が必要と定められており、かつ給与の引き下げには制限が設けられています。

ジョブ型新卒採用が向いている企業・向いていない企業

ジョブ型採用を新卒の段階から導入する企業が増えていますが、すべての企業にとって最適な選択肢になるとは限りません。

ジョブ型新卒採用が向いている企業と向いていない企業には、それぞれ特徴があります。

以下はジョブ型新卒採用が向いている企業・向いていない企業をまとめた表です。それぞれポイントを解説します。

| ポイント | ジョブ型新卒採用が向いている企業 | ジョブ型新卒採用が向いていない企業 |

| 職務定義の度合い | 明確に定義されている

(ジョブディスクリプションが整備されている) |

定義されていない

(属人的な業務が多い) |

| 人材育成の方針 | 専門性を磨き、自律型人材を育てる | 長期的な成長を期待し、ゼネラリストを育成する |

| 配属の方針 | ジョブ(職務)とのマッチを重視し、固定で配属 | ローテーションで柔軟に対応 |

| 採用人数・採用工数 | 少人数採用、職種ごとの個別対応が可能 | 大量採用、配属先が流動的 |

| カルチャー・制度 | ジョブ(職務)が基準、人事制度がジョブ型に対応している | 年功序列、人事制度がメンバーシップ型 |

ジョブ型新卒採用が向いている企業の特徴

特徴①:役割が明確に定義されている(ジョブディスクリプションが整備されている)企業

ジョブ型採用の前提は、明確に「職務」が定義されていることです。募集段階で仕事内容や必要スキル・コンピテンシーを具体的に示す必要があるため、職務ごとのジョブディスクリプション(職務記述書/JD:Job Description)が整っているほうがスムーズです。

特徴②:専門性を重視した職種を採用したい企業

エンジニアや研究開発職、データ分析職など、高い専門性が必要となる職種はスキルやコンピテンシーを可視化しやすく、求める人材像とマッチする新卒人材を比較的選びやすいです。ジョブ型採用を行うことで、ポテンシャル採用よりもミスマッチを防ぐことができます。

特徴③:自律的なキャリア形成を支援する文化がある企業

ジョブ型採用では「その職務を自分で選んで入社する」という前提があるため、自律的にキャリアを考え、自己成長する力が求められます。こうした人材に対する評価・育成の文化がある企業では、制度が機能しやすいと言えます。

特徴④:グローバル企業、または海外本社と足並みをそろえたい企業

欧米ではジョブ型雇用が基本であり、新卒採用も専門職前提で行われます。海外本社の方針と統一感を持たせるために、日本でもジョブ型を導入するケースが増えています。

ジョブ型新卒採用が向いていない企業の特徴

特徴①:入社後に多様な部署・職務を経験させたい企業

配属先を入社後に決めたり、ゼネラリスト育成を重視している場合、ジョブ型は不向きです。ジョブ型ではジョブをベースにその職種の専門性を高めていく制度のため、逆に職種が固定されることによるキャリアの硬直化のリスクがあります。

特徴②:組織内の職務設計やジョブディスクリプションが整っていない企業

ジョブ型採用には明確な職務定義が不可欠です。組織内で「誰が何をしているのか」が曖昧な状態では、適切な求人要件を提示することができないため、ジョブディスクリプションを整備する必要があります。

特徴③:ジョブローテーションで人材育成を行っている企業

ジョブ型は該当職務を軸に専門性を高められる反面、異動や転勤の柔軟性が低下します。ジョブローテーションを前提とした人材育成が行われている企業では、ジョブ型の制度と人材育成方針とが矛盾しやすくなってしまいます。

特徴④:新卒一括採用人数が多く、汎用人材を広く集めたい企業

ジョブ型は個別最適な職務とのマッチングを前提とするため、大量採用との相性は悪いと言えます。応募者全員に対して、職種別の選考および配属の保障を行うのは、運用負荷が非常に高く、制度の持続的な運用が困難になります。

ジョブ型採用を導入する手順

ジョブ型採用の導入は、以下の5ステップで進めていきます。

- ジョブ型雇用の適用範囲を検討する

- ジョブディスクリプション(職務記述書)を作成する

- 職務評価を行う

- 等級を設定する

- ジョブディスクリプションを定期的に見直す

各ステップの詳細は、以下の記事の「ジョブ型雇用の導入手順」で解説していますので、ご参照ください。

ジョブ型新卒採用を実施している企業の事例

ジョブ型採用は多くの企業で導入されつつあります。代表的な事例をご紹介します。

株式会社大塚商会

大塚商会では、特定の専門性が求められるポジションに対して、職務内容を明確に定義したジョブ型新卒採用を導入しています。例えば、AIエンジニアやコーポレートスタッフ(経理)などのポジションでは、詳細な募集要項に基づく採用を実施しています。

一方で、営業職やスタッフ職といった従来型の職種別採用も並行して継続しており、職種の特性に応じた最適な採用手法を選択する「ハイブリッド型」のアプローチを採用しています。

日本電気株式会社(NEC)

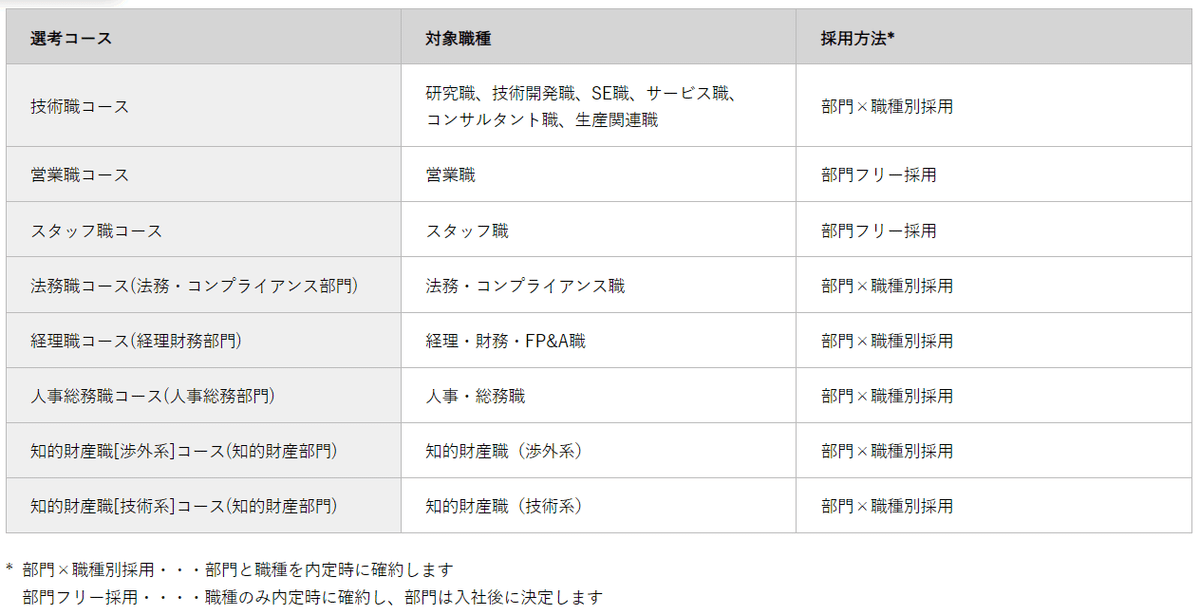

NECは組織全体としてジョブ型を導入済みの企業ですが、新卒採用においては基本的に職種別採用をベースとしつつも、一部の専門職にジョブ型採用を適用しています。

※NEC採用ページより抜粋

例えば、知的財産職については「渉外」と「技術」に細分化し、特別コースとして部門と職種を内定時に確約するジョブ型アプローチを採用しています。さらに注目すべきは、2019年10月からは研究職を対象に、新卒でも年収1000万円を超える可能性がある給与体系を導入しています。

(引用元:NEC森田社長に聞く「新卒年収1000万円施策」の効果 魅力的な職場を作ることこそマネジャーの仕事)

このように、NECでは新卒であっても、持っている技術や経験に基づいた明確な処遇を提供するジョブ型の考え方を取り入れています。

まとめ

ジョブ型新卒採用は、単なる採用手法の変化ではなく、日本の雇用慣行そのものの変革につながる重要なトレンドです。従来の曖昧な職務定義から、明確なジョブディスクリプションに基づく採用へと移行することで、採用におけるミスマッチの減少、若手人材の早期離職防止、専門性の高い人材の確保などの効果をもたらします

大塚商会やNECをはじめとする先進企業の事例からも分かるように、全面的な導入ではなく、職種や部門の特性に合わせた「ハイブリッド型」の導入がまずは現実的なアプローチといえるでしょう。

今後は、さらに多くの企業がジョブ型採用を取り入れ、日本型雇用の良さを残しながらも、グローバルスタンダードに合わせた採用・人事制度へと進化していくことが予想されます。企業の経営者や人事責任者、採用担当者は、自社の特性や求める人材像を踏まえた上で、最適なジョブ型採用の形を模索することが重要です。