人材マネジメント

リスキリングとは?必要な理由と導入ステップ、アンラーニングなどとの違いを徹底解説

近年、「リスキリング(Reskilling)」が大きな注目を集めています。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)や生成AIの進化により、企業を取り巻く環境が急速に変化する中、CHROをはじめとした経営層にとっても無視できない取り組みとなっています。

この記事では、リスキリングの定義からその必要性、注目されている理由、そして類似する概念との違い、実際の企業事例までを体系的に解説します。

目次

リスキリングとは

リスキリングとは、業務や職種の変化に対応するために、新たなスキルを習得することを指します。

もともと「reskill」は「再びスキルを身につける」という意味を持ち、特に現在の職務とは異なる分野への再教育や新しい職務への転換を目的とする場合に使われます。

例えば、以下のようなものがリスキリングの例になります。

- 経理担当者がデータアナリティクスを学び、データドリブンな業務に対応できるようになる

- 営業職がSaaSのカスタマーサクセスへキャリアシフトするために、IT関連の知識やツールの使い方を習得する

このように、リスキリングは「単なるスキルの向上」ではなく、「役割やキャリアの変化に備える再教育」を意味する点が特徴です。

リスキリングが注目されている理由

2022年10月3日、秋の臨時国会の所信表明演説にて、岸田文雄首相より「リスキリング」の支援に今後5年間で1兆円の予算を投じる方針を示されました。

(日本経済新聞「リスキリング支援「5年で1兆円」 岸田首相が所信表明」)

また、2020年のダボス会議でも、『リスキリング革命(Reskilling Revolution)』が発表され、2030年までに10億人に、より良い教育・スキル・仕事を提供するというイニシアチブのプラットフォームが構築されることが発表されています。

(日本能率協会「『リスキル革命』~ダボス会議で「2030年までに10億人のリスキル」が提唱」)

このようにリスキリングが注目される背景には、以下のような社会的・経済的なトレンドがあります。

1. DX・AIの進展により職務の再定義が必要になっている

AIやRPA(Robotic Process Automation/ソフトウェアロボットを利用して業務を自動化する技術)の普及により、これまで人が担っていた業務が自動化・DX化されています。今後10年で「現在存在しない職種が主流になる」とも言われる中、社員が時代に合わせたスキルを身につける必要性が高まっています。

例えば、ソフトバンク社では、新卒採用の選考にAIのWatson(ワトソン)を導入し、受験者のエントリーシートの合否判定をAIが行うようになりました。

これにより、膨大な数のエントリーシートを読み込み、合否の判断をするといった仕事がほぼなくなり、代わりに内定者のフォローなどのコミュニケーションに時間を割くようになりました。

(ITmedia「ソフトバンクが新卒の「ES選考」をAIに任せた理由」)

こうしたDX化やAIによる業務の自動化が進行すると、必要なスキルが大きく変化したり、職務が再定義されていきます。

これまでソフトバンク社の採用担当者には、エントリーシートの処理(文章を正しく評価し判断するスキル)が重要なスキルでしたが、その比重が変わり、コミュニケーション力や内定者をモチベートするスキルなどの重要性が高まったことになります。

AIやDXに伴う組織や職務内容の変化がリスキリングが求められている要因の1つになっています。

2. 働き方の多様化と人的資本経営が推進されている

従業員の能力開発は、人的資本として企業価値を高めるうえでも重要です。2023年から人的資本の情報開示が義務化され、教育・育成への投資が「経営戦略の一部」として見なされるようになりました。

従業員のスキルや能力が高まることは、企業価値の向上や市場競争力の強化に直結します。持続的な成長を実現するために、リスキリングが重要になっています。

また、リモートワークや在宅勤務、出社とリモートのハイブリッド型勤務、副業や複業、転職の一般化など働き方が多様化する中で、求められるスキルも多様化しています。

企業側の視点では多種多様な働き方に対応していくために適切なスキル人材を育成していくため、従業員側の視点では多様化する雇用環境の中で自分の市場価値を高め続けるために、リスキリングが必要になっています。

3. 流動的な雇用とジョブ型が浸透している

従来のメンバーシップ型雇用から、職務に基づくジョブ型雇用への移行が進む中で、「スキルに基づく評価と配置」が重要になります。

これまで日本の多くの企業では、終身雇用・年功序列型の人事制度のもとで、従業員は社内の様々な仕事をローテーションしながら、長期的にゼネラリストとして育成されてきました。しかし、働き方改革の流れでジョブ型雇用や成果主義が広まり、従業員が自律的にキャリアを選択・構築していく時代へと変化しています。

従来の画一的なキャリアモデルが通用しにくくなっており、リスキリングが「自分のキャリアを自分で構築するための手段」として求められるようになっています。

なぜリスキリングが必要か?

リスキリングの必要性は、主に以下の3点に集約されます。

1. ビジネスモデルの変革に対応するため

市場や顧客ニーズの変化やデジタル・AIによる変革などに伴い、企業の事業ポートフォリオも大きく変わることが予想されます。

新規事業を担う人材や既存業務のDXが不可欠となる中、現在の従業員をリスキリングし、再教育することは最もコスト効率が良いアプローチと言えます。

2. 社員のキャリア自律を支援するため

社内にキャリアの選択肢や魅力的なキャリアパスを広げることで、離職防止やエンゲージメント向上、従業員体験価値(EX)の向上にもつながります。

VUCA時代の不安定な環境において、特に若手社員を中心に「成長実感」や「市場価値の向上」を求める傾向が強くなっており、企業としてもそれを支援する体制を構築する必要があります。

3. 採用だけに依存しない、持続可能な人材確保のため

人材不足が進み、新しいスキルを持つ人材を中途採用で獲得することは年々難しくなっています。

既存社員をリスキリングし、社内で人材を「育てる」という発想が、長期的な人材確保や人材競争力向上の鍵となります。

アンラーニングやリカレント教育などとの違い

リスキリングと混同されやすい概念として、「アンラーニング」「リカレント教育」「生涯学習」「アップスキリング」「アウトスキリング」などがあります。

それぞれの定義とリスキリングとの違いについて解説していきます。

以下が各概念との違いを簡潔にまとめたものです。

| 混同されやすい概念 | 定義 | リスキリングとの主な違い |

| アンラーニング | 既存の知識や思考を捨てる行為 | アンラーニングは「捨てること」に重点がある一方、リスキリングは「学ぶこと」に重点がある |

| リカレント教育 | 学校と職業生活を交互に繰り返す学び直し | 個人主導が多く、人生の節目に行われること |

| 生涯学習 | 人生全体を通じた継続的な学習姿勢 | 仕事や職業以外も含む広い概念 |

| アップスキリング | 現職でより高い成果を出すためのスキル強化 | 同じ職務の中でのスキル深化 |

| アウトスキリング | 社外に出る社員へのスキル支援 | アウトスキリングは社外転出が前提、リスキリングは社内活用が前提 |

以下からそれぞれを個別に解説します。

リスキリングと「アンラーニング(Unlearning)」の違い

アンラーニングは、「既存の知識や価値観、行動様式などを手放すこと」を意味します。過去の成功体験が新しい挑戦の足かせになる場合に、その“思い込み”をリセットする必要があるという考え方です。

リスキリングが“新たに学ぶ”ことにフォーカスしているのに対して、アンラーニングは“不要な学びを捨てる”ことに重点があります。リスキリングとセットで語られることも多い概念です。

リスキリングをする前にアンラーニングが必要な場合もあるでしょう。

要点のまとめ

- アンラーニング:過去の成功体験を手放し、捨てること

- リスキリング:新しいスキルを獲得すること

リスキリングと「リカレント教育」の違い

リカレント教育は、「学校と職業生活を交互に繰り返す学び直しの仕組み」を意味します。社会人が一度キャリアを離れ、大学や専門機関などで体系的な教育を受けることがリカレント教育の典型例です。

一方でリスキリングは、キャリアを中断せず、業務の延長線上や社内制度の中で「別の職務に就くために新しいスキルを習得すること」が目的です。リスキリングは企業の主導が多く、リカレント教育は個人の主導が多い点も違いの1つと言えます。

要点のまとめ

- リカレント教育:主に個人主導で“人生の節目”に学び直す

- リスキリング:“職務の転換”に向けて新しいスキルを習得する

リスキリングと「生涯学習(Lifelong Learning)」の違い

生涯学習は、学びを人生を通して継続するという広義の概念です。仕事だけでなく、趣味や市民活動なども含めて「学びを続ける姿勢」自体を意味します。

一方、リスキリングは、よりビジネス・職業・仕事に寄った文脈で用いられ、「職務の再構築」や「新たな職域へのシフト」が主な目的となっています。生涯学習のほうが意味が広く、生涯学習の一部にリスキリングが含まれているとも言えます。

要点のまとめ

- 生涯学習:学ぶ姿勢そのものを指す広義の概念

- リスキリング:職務変化に対応するための学びを指す狭義の概念

リスキリングと「アップスキリング(Upskilling)」の違い

アップスキリングは、「現在の職務をより高いレベルで遂行するためのスキルの向上」を指します。

例えば、営業職がデータ分析スキルを磨く、エンジニア職が別の言語のコーディングスキルを磨くなど、「今の仕事を、よりうまく、ハイレベルで行う」ためのスキルアップのことです。

一方でリスキリングは、「別の職務や領域に移るための新しいスキルの習得」が目的です。

要点のまとめ

- アップスキリング:スキルの深化(同じ職務におけるスキルの強化)に焦点がある

- リスキリング:スキルの転換(職務の変更に対応するための新規スキルの獲得)に焦点がある

リスキリングと「アウトスキリング(Outskilling)」の違い

アウトスキリングとは、「退職または配置転換を予定している従業員に対して、社外で通用するスキルを身につけさせること」を指します。リストラや早期退職制度と併用されるケースもあります。

一方、リスキリングは「社内で活かすことを前提にした再教育」になっています。同じ「再教育」であっても、活用する場所が社内なのか、社外なのかで異なる点が特徴です。

要点のまとめ

- アウトスキリング:社外への再出発を支援する学び

- リスキリング:社内での職務転換を支援する学び

企業がリスキリングを導入するメリット

リスキリングは、人事部門だけでなく経営者にとっても対応が求められています。実際に導入することで、どのようなメリットがあるのかを解説します。

1. コスト効率よく既存人材の戦力化ができる

採用市場の競争が激化し、優秀なスキル人材の獲得は、ますます難しくなっています。こうした採用環境の中で、新規でスキル人材の獲得を狙うよりも社内人材のスキル転換を目指すほうがコスト効率が高くなります。

外部からの採用に比べて、カルチャーフィットや事業・業務の理解が早く、教育コストも抑えることができるため、実戦投入がスムーズです。

2. 組織のアジリティ(機動力)が向上する

市場や事業の変化に応じて、社内人材を柔軟に配置・活用ができる体制が構築できれば、企業は外部環境の変化に対して素早く動けるようになります。

特にジョブ型雇用と相性が良く、戦略的な組織・人材マネジメントが可能になります。

3. エンゲージメントと定着率の向上につながる

スキルアップの機会を提供することは、「自己成長の実感」や「企業からの期待感」を生み出し、モチベーションやエンゲージメントの向上につながります。特に若手から中堅クラスまでの従業員に効果的と言えます。

モチベーションやエンゲージメントが向上すれば、従業員のパフォーマンスの向上が期待できるため、売上や事業成長にもつながってくるでしょう。

4. 人的資本の情報開示に対応できる

リスキリングは人的資本経営の重要な要素として位置づけられています。教育投資に対する戦略や方針、成果などを明示することで、投資家や社会からの信頼向上につながります。

こうした取り組みを広く開示していくことで、企業価値の向上が期待できるでしょう。

企業がリスキリングを導入するデメリット

リスキリングの導入を検討する際には、メリットだけでなくデメリットも認識しておくことが重要です。

以下に4つのデメリットを解説します。

1. 成果が出るまでに時間がかかる

リスキリングは短期で成果が出るものではなく、中長期的な視点が不可欠です。単純にスキルアップ研修を実施したり、eラーニングなどのWeb講座を利用するだけでは、本来のリスキリングは実現できません。

特に職務の転換を伴う場合、経営や事業戦略との連動性を加味した職務やスキルの定義、人材像の定義が必須になるため、半年~1年以上かけた計画的な設計と実行が求められます。

2. 学習効果に個人差が大きい

従業員の学習習慣やリテラシー、個々のモチベーションによって成果に差が生じやすく、一律に進めることが難しいという側面があります。

リスキリングは、従業員にとっては全く新しいスキルの習得にチャレンジすることとなり、負荷がかかる取り組みです。

スキルの習得にかかる期間も従業員それぞれで異なるため、中長期にわたってモチベーションが低下しないような工夫が必要になります。

3. 業務との両立に負荷が大きい

リスキリングに必要な時間やリソースを確保するには、該当の従業員が持つ業務とのバランスや所属する部署との各種調整が課題となりやすいです。リスキリングは基本的には就業時間内に行うことになるため、スキル習得のために稼働時間の一部を割く必要があります。

こうした判断と実行には、所属部署だけでなく関連する現場の理解と協力が必要です。

4. 投資対効果の可視化が難しい

新規で学習するスキルが社内に知見のないスキルを対象としている場合、リスキリングの仕組みを内製して実施することが困難になります。リスキリングに関連する外部サービスや外部のコンサルタントを活用する場合、サービスの利用コストや外注費がかかります。

こういったリスキリングへの投資がどの程度、業績や人材のパフォーマンスに寄与したかを可視化するのは容易ではなく、経営層や株主などへの説明責任が伴います。

少なくとも、必要なスキルをあらかじめ定義し、そのスキルレベルに達するまでにどの程度の期間とコストを要するのか、見積もっておくことが重要です。

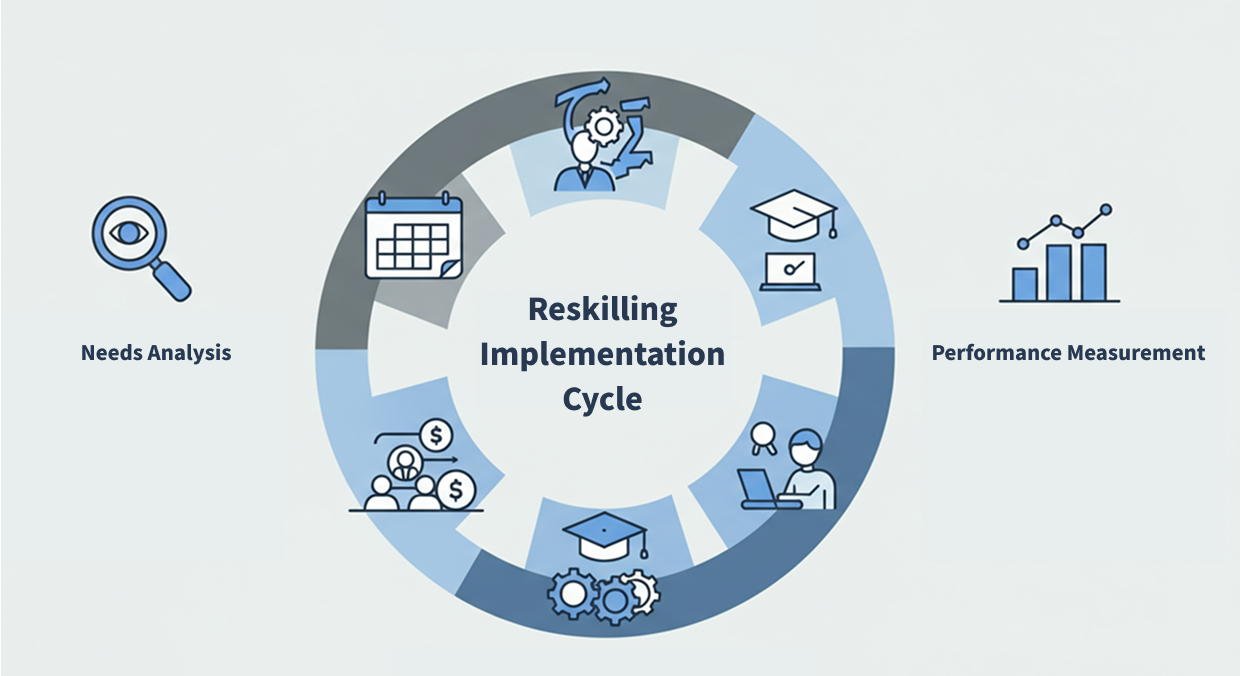

リスキリングを導入する方法・ステップ

実際にリスキリングを導入する際には、以下の5ステップを参考に進めていきましょう。

ステップ1:経営戦略と連動した職務・スキルを明確化する

まずは、経営戦略および事業戦略を実現するために、どういった職務やスキルが必要になるか、現在の社内にはどういった職務・スキルがあるか整理から始めます。

つまり、職務とスキルのAs-IsとTo-Beを明文化することがリスキリングの第一歩となります。

職務を整理する際は、ジョブディスクリプションを整備することになりますが、ジョブディスクリプションの作成には非常に負荷がかかります。

内製での対応が困難な場合には、専門のシステム活用を検討するとよいでしょう。

▼ジョブディスクリプション&スキルを定義できるAIシステム「Job-Us(ジョブアス)」

ステップ2:スキルギャップを可視化する

アセスメントやスキルマトリクスなどを活用し、現状スキルと理想スキルとの差分を把握します。

可視化できたギャップの大きさに応じて、育成期間や手段の設計・変更が必要になるでしょう。

先述のJob-Us(ジョブアス)では、スキルギャップの可視化までシステム内で完結が可能です。

ステップ3:学習コンテンツと支援体制を構築する

eラーニングや外部講座、OJT、越境学習など、リスキリングの手段は様々です。

手段の選定と同時に、社内におけるメンター制度や伴走支援制度など、リスキリングをバックアップする制度体制を構築しましょう。

リスキリングは中長期にわたるため、継続的にモチベーションを維持する支援体制の構築が重要です。

また、該当部署の上司を巻き込むなど、現場からの理解を得るための座組も考慮しておくとよいでしょう。対象社員との1on1の場を定期的に設け、本人のキャリアパスと連動させることも重要です。

ステップ4:評価との紐づけを行う

学んだスキルをどのように配置や評価に反映するかを事前に定義しておきます。

リスキリングの制度自体を人事評価制度や昇進の仕組み、キャリアパスと連動させることで、社員の納得感が高まり、継続して学習するモチベーションも維持しやすくなります。

ステップ5:実際の運用と継続的なモニタリング・改善を行う

実際にリスキリングを運用しながら、学習の進捗状況や定着度合い、パフォーマンス向上の度合いなどを定量的なKPI数値で管理します。

定期的に見直しをかけて柔軟に制度をアップデートしていくことで、より経営に連動した有効なリスキリング制度を運用していくことが可能です。

リスキリング導入時の注意点

リスキリングの導入をスムーズに進め、社内に定着させるためには、主に以下の4つのポイントに留意しましょう。

1. 経営陣と現場を巻き込んで合意形成する

リスキリングの導入は、人事部門の主導だけではうまくいきません。

リスキリングは経営戦略に紐づく施策であるため、経営陣のコミットメントが重要です。また、トップダウンだけでも有効に機能させるのが難しく、現場のマネージャーの理解・協力が不可欠になります。

目的から実際の運用部分まで、経営陣・現場のマネージャー陣とコンセンサスを取ったうえで導入を進めましょう。

2. スキルの活用先を明確にする

新しいスキルを身につけても現場での活用場面がない状態では、従業員のリスキリングの意義が見いだせず、学習意欲・モチベーションが低下する原因になります。

リスキリングを行うことで、どういった活躍の場面があるのか、どういった職務機会があるのか、どんなキャリアパスを描けるのかなどを明示することが重要です。

3. インセンティブを設計し、学習文化を醸成する

リスキリングの取り組みや成果を人事評価に反映したり、学習時間を勤務時間内に設定するなど、学習を促す仕組みや制度、インセンティブを設けることが重要です。

社内制度と連動させてリスキリングを促進することで、長期的に「学ぶことが当たり前」の企業文化を醸成していくことができるでしょう。

4. 対象選定の公平性と透明性

リスキリングの対象となる基準を明示しておくことも重要です。

選定基準が曖昧であったり、不透明だったりすると、「なぜ、あの人が対象なのに自分が対象でないのか」「なぜ、この部署では自分だけ対象なのか」といった不公平感や不満の元になりかねません。透明な選定基準の設計と、それをしっかりと社内に説明することを意識しましょう。

リスキリング導入企業の事例

近年では、デジタルトランスフォーメーション(DX)や働き方の多様化に対応するため、多くの企業がリスキリングに本格的に取り組み始めています。

ここでは、実際の企業事例を通じて、実践的なリスキリングの導入方法や具体的な制度をご紹介します。

富士通株式会社

富士通は、「IT企業からDX企業への転換」を目指し、国内グループ全8万人を対象にしたリスキリングを本格化しています。

2020年以降、社員の自律的な学びを支援するオンライン学習ポータル「FLX」を軸に、教育投資を約4割増やし、社員一人ひとりがスキルを自ら選んで学べる環境を整備しています。

ジョブ型雇用との連動により、社員のキャリア形成を可視化・支援しています。

(日本経済新聞「富士通「学び直し」全8万人 ご用聞き→DX人材へ」)

以下のような点が取り組みのポイントとなっています。

1. 社員主導の学習を支える社内ポータル「FLX」

富士通のリスキリングを象徴するのが、9,000以上の教材を揃える学習ポータル「FLX」です。AIやクラウド設計、デザイン思考などの先端スキルに加え、スパコン「富岳」開発者の講演など、社内ロールモデルの知見も学習コンテンツとして活用。学習は業務時間中にも許可されることがあり、終業後の学習が残業扱いとなるケースもあります。

FLXの教材は、外部のeラーニングサービスやビジネススクールなど約100社から選定され、自社開発教材も多数揃えています。教育投資は社員1人あたり年11万8千円に増加しています。

2. ジョブ型雇用と連動させ、キャリアパスを明確化

2024年4月からは、国内グループ企業約4万5,000人の一般社員にもジョブ型雇用を導入しました。

職務が約60職種・5段階で定義され、必要スキルや推薦教材がFLX上で一目で分かる設計になっています。社内公募も活性化し、社員が自らキャリアの「線路」を選びやすい環境を整えています。

3. 画一的な研修を廃止し、コンサル人材の育成へ

従来の階層別研修を廃止し、社員が自ら学びたい内容を選べる自由な教育体制に刷新しました。意欲が前提となる自律的学習を促進し、「ご用聞き型」の営業スタイルから、提案力を持つコンサル型人材への転換を推進しています。

2021年度の社員1人あたり学習時間は約40時間となっています。学習時間は階層別研修時より若干減少していますが、主力部門ではコンサル関連資格の取得者が前年比2.5倍(延べ約1.5万人)となるなど、リスキリングの成果も現れ始めています。

さらに、実践的な課題解決型研修もスタートさせ、社員が慶應義塾大学の研究者と連携して「コンビニ銀行の新事業」を企画するなど、即戦力となるスキルの習得を進めています。

富士通の今後の課題

富士通は、DX支援を含むテクノロジーソリューション事業の営業利益率10%を目標としていますが、2021年度時点では4.4%にとどまり、リスキリングの成果が業績に表れるのはこれからのようです。また、50代以上の管理職3,000人超が早期退職に応じるなど、スキルと需要のミスマッチが課題となっています。

富士通のリスキリング施策は、「社員の自律的な学び」×「ジョブ型雇用」×「明確なキャリア支援」を柱にした、先進的な人材戦略です。単なるスキル習得にとどまらず、社員のキャリアオーナーシップを高める取り組みとして注目されます。

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOグループでは、全社員が「パーパス(存在意義)」を原動力に、自己主導で成長し続ける人材へと進化するためのリスキリング施策を積極的に展開しています。以下のような多層的・多面的な育成体系により、変革を牽引する人材の輩出を目指しています。

1. 次世代リーダーの育成と経営人材の強化

NLP(Next Leaders Program):重要ポストの後継者候補を対象に、経営視点や覚悟を育む選抜型研修

FLP(Future Leaders Program):将来の経営人材を視野に入れ、世界有数のビジネススクールと連携したリーダーシップ育成を実施

SOMPO Global University:国籍や職種を問わず、実践型グローバル研修で次世代の経営層を育成

2. 働きがいとキャリア自律を促す文化改革

MYパーパス1on1:個人の人生の目的(MYパーパス)を軸にした対話で内発的動機と挑戦意欲を引き出す

他流試合チャレンジ:スタートアップやNPOでの越境体験を通じてリーダーシップとキャリア自律を加速

3. 全社的なDX推進とスキル再構築

デジタルワークシフト:全社員を対象にDXスキルのリスキリングを推進/役割に応じて「DX専門人材」「企画人材」「活用人材」の3区分で育成

4. 介護分野における専門人材の育成(SOMPOケア)

SOMPOケアユニバーシティ:介護の現場力・専門性を磨くための研修施設とオンライン教育体制を整備

介護プライドマイスター制度:高度な専門性を有する介護職員を社内資格として認定・評価、処遇も改善

このように、SOMPOグループはパーパス起点のキャリア形成、デジタル人材の育成、介護人材の専門化まで、企業全体で包括的なリスキリングを推進しており、リスキリング導入企業の先進事例として注目されています。

まとめ

リスキリングは、単なる人材育成の手段ではなく、企業が環境変化に対応するための戦略的施策です。導入と運用には時間も労力も必要ですが、うまく設計・実行できれば、企業の持続的な成長を可能にする施策となり得ます。

リスキリングは、短期的な成果に捉われず、中長期視点での人材ポートフォリオの改革として位置づけることが、今後ますます求められるでしょう。