ジョブディスクリプション / 職務記述書

人材マネジメント

サクセッションプランとは?導入の5ステップと成功のためのポイントを徹底解説

近年、経営者の高齢化や団塊世代の大量退職、そして経営環境の不確実性が急速に高まる中で、企業におけるサクセッションプラン(後継者計画)の重要性がますます高まっています。特に、コーポレートガバナンス・コードにおいてもサクセッションプランの整備は明確に言及されており、上場企業を中心に導入が進んでいるのが現状です。

サクセッションプランとは、経営層や重要ポジションの後継者を計画的に選定・育成し、将来の組織を安定的に導いていくための人材戦略の中核施策です。しかし、その一方で、運用の難しさや組織内の納得感の醸成など、多くの課題も伴います。

本記事では、サクセッションプランの基本概念から、ガバナンス上の位置づけ、実施メリット・デメリット、導入ステップ、そして成功のための実践ポイントまで、経営者や人事担当者に必要な知識を体系的に解説します。

目次

サクセッションプランとは?

サクセッションプラン(Succession Plan)とは、企業の重要なポジションの後継者を計画的に選定・育成するための取り組みです。経営の連続性を確保し、組織の持続的な成長と安定を実現するために不可欠な経営施策として注目されています。

コーポレートガバナンス・コードにおけるサクセッションプランの位置づけ

「コーポレートガバナンス」とは、会社が株主や顧客、従業員、地域社会等の立場を踏まえた上で、透明かつ迅速な意思決定を行うための仕組みのことです。

2021年6月に株式会社東京証券取引所より改訂・発行されたコーポレートガバナンス・コードでは、サクセッションプランについて明確な指針が示されています。

4-1③

取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。

さらに、補充原則では以下のように規定されています。

補充原則 4-10①

上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。

上場企業に求められるサクセッションプランの取り組み

コーポレートガバナンス・コードは法的拘束力を持つものではなく、あくまでガイドラインとして位置づけられています。しかし、上場企業には以下の取り組みが強く推奨されています。

- 重要ポジションの後継者計画の策定:経営理念や戦略に沿った後継者計画を策定し、十分な時間と資源を投じて計画的な育成を行うこと

- 指名・報酬委員会の関与:指名委員会や報酬委員会を設置している場合は、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)について、委員会メンバーからの関与・助言を積極的に取り入れること

- 多様性とスキルの観点:後継者選定においては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めること

特にプライム市場への上場企業においては、指名委員会等の独立性確保と情報開示の徹底が求められており、サクセッションプランの重要性がさらに高まっています。

サクセッションプランは単なる人事施策ではなく、企業の持続的成長と将来の競争力確保のための戦略的な経営施策として認識することが重要です。

サクセッションプランの目的

サクセッションプランの目的は、単なる「空席リスクの回避」にとどまりません。以下のような経営・組織の持続的成長を実現するための手段と捉えましょう。

サクセッションプランの主な目的

- 経営の継続性を担保し、リーダーシップの空白期間を防ぐ

- 有望な人材の発掘・育成を通じて組織の競争力を高める

- 経営幹部候補となる人材のモチベーションや定着率を高める

- 経営戦略と人材戦略の整合性・連動性を強化する

- 人材の可視化や流動化を促進し、変化に強い組織をつくる

特に近年は、不確実性の高い経営環境において、突発的な経営者の交代や変革フェーズなどへの対応力が求められており、サクセッションプランの重要性が増しているといえます。

サクセッションプランが重視される理由

サクセッションプランの必要性が叫ばれるようになった背景には、さまざまな社会的・経営的要因が存在します。特に日本企業においては、人口構造の変化や不確実性の高まりを受け、後継者育成がなされているかどうかが企業の存続性や持続的な成長を左右する重要な要因となっています。

以下に、サクセッションプランが注目される主な理由を4つご紹介します。

1. 経営者の高齢化と団塊世代の大量退職

2025年前後には、日本企業の中核を担ってきた団塊世代の経営層が一斉に退職すると見込まれています。これにより、多くの企業で重要な経営ポジションが空席になるリスクが発生する可能性があります。

事前にサクセッションプランを整備しておくことで、リーダーの継承を計画的に進めることができ、経営の混乱や停滞を防ぐことができます。

2. 経営環境に不確実性が高まっている

現代は、変化のスピードが速く、未来の予測が困難な「VUCA時代」と呼ばれています。

市場環境の急激な変化や経営トップの突発的な交代に直面する中で、柔軟かつ迅速に対応できるリーダー人材を事前に育成しておくことは、組織のレジリエンスを高めるうえで欠かせません。

3. 従業員のキャリア自律ニーズが高まっている

従業員の働く価値観も大きく変化しています。特に若い世代を中心に、給与や安定だけでなく、自分のキャリアパスやスキルアップを重視する傾向が強まっています。

サクセッションプランを通じて、「どのような役割で活躍できるか」「どんなスキルが求められるか」を明確に示すことで、社員のモチベーションとエンゲージメントの向上が期待できます。

4. ガバナンスの強化が求められている

コーポレートガバナンス・コードや人的資本情報開示などにより、企業は人材戦略や後継者育成の方針を外部に説明する責任を負うようになりました。

特に上場企業では、経営人材の継承体制を明文化・可視化することで、株主や投資家との信頼関係の構築につなげる動きが広がっています。

サクセッションプランのメリット

サクセッションプランの導入は、単なる後継者準備にとどまらず、経営・人材開発・組織運営に多角的なメリットをもたらします。ここでは、その代表的な効果を4つの視点から解説します。

1. 経営リスクを最小化できる

企業の経営層や中核人材が突発的に退任・退職した場合、組織の意思決定が停滞したり、事業継続に支障が出るリスクがあります。

サクセッションプランであらかじめ候補者を育成しておくことで、各ポジションについて、誰が・いつ・どのように、その役割を担うか迅速に判断できる体制が整います。結果として、経営リスクを低減させることができ、経営の安定性が格段に向上します。

2. リーダー人材の成長スピードが加速する

サクセッションプランでは、特定ポジションを前提とした育成目標が明確に設定されます。その結果、将来の担い手となる人材は、ゴールから逆算したスキル開発や経験の積み重ねが可能になります。

結果として、単なるOJTや一般的な研修とは異なり、実践的かつ即戦力型のリーダー育成を推進することができます。

3. 社員のモチベーションやエンゲージメント向上につながる

自分のキャリアパスが明示され、評価や育成の方針が透明であることは、納得感を高めたり、その企業で働くことの安心材料になります。将来の成長機会が可視化されることで、自分の努力がどのように報われるかをイメージしやすくなり、エンゲージメントの向上が期待できます。

また、選抜・育成対象者だけでなく、組織全体に対しても「努力すれば評価される」健全な企業文化・風土を醸成することが可能です。

4. 経営人事の意思決定精度とスピードが向上する

サクセッションプランの運用により、重要ポジションとその候補者を常に可視化・データベース化することが可能になります。これにより、経営陣や人事部門は事業戦略上の人材配置など重要な判断を迅速かつ論理的に行うことができます。

特に複数拠点やグローバル展開を行う企業では、重要なポジションの数が多く、最適な人材の任用が鍵となるため、人材やスキルを可視化しておくことが非常に重要です。

サクセッションプランのデメリット

サクセッションプランには多くのメリットがある一方で、デメリットや注意が必要なポイントも存在します。実際にサクセッションプランを導入・運用する際には、以下のようなポイントを考慮したうえで検討することが必要です。

1. 候補者の選定に主観が入りやすい

サクセッションプランでは、将来のリーダー候補を選定するプロセスが含まれます。しかし、候補者選定の段階で評価者の主観やバイアスが入り込むと、「なぜあの人が選ばれたのか」といった不信感や派閥意識を生んでしまう恐れがあります。

評価基準を定量化したり、複数の視点から候補者を評価する360度評価を行うことなどが有効な対策になります。

2. 対象外となった社員のモチベーション低下

リーダー候補として選抜を行う人材育成は、選ばれた人の成長を促す一方で、対象外となった社員のモチベーションが低下するリスクも孕んでいます。対象外となった従業員に「この会社では将来の可能性がない」と捉えられてしまうと、離職やパフォーマンスの低下につながる可能性があります。

したがって、候補者を選定する理由や育成の方針を丁寧に説明し、すべての社員に成長機会があることを発信することが重要です。

3. 運用に時間とコストがかかる

サクセッションプランは短期的な施策ではありません。後継者育成には数年単位で時間がかかり、体系的なプログラムやトレーニングの設計、継続的な運用が不可欠です。

また、プログラムの設計・運用だけで継続的な人材評価や進捗モニタリングも必要であり、人事部門における業務負荷や運用リソース不足、予算の確保といった現実的な課題も発生します。

4. 経営層のコミットメントが必要

サクセッションプランの成功には、経営層自らがこの取り組みにコミットし、継続的に関与することが重要です。仮に制度だけを形として整えても、実際の運用や意思決定が伴わなければ、逆に従業員の不信感を高めてしまう可能性もあります。

本気で未来の組織を作る意思とコミットメントがあるかどうかが成功と失敗の分かれ道です。

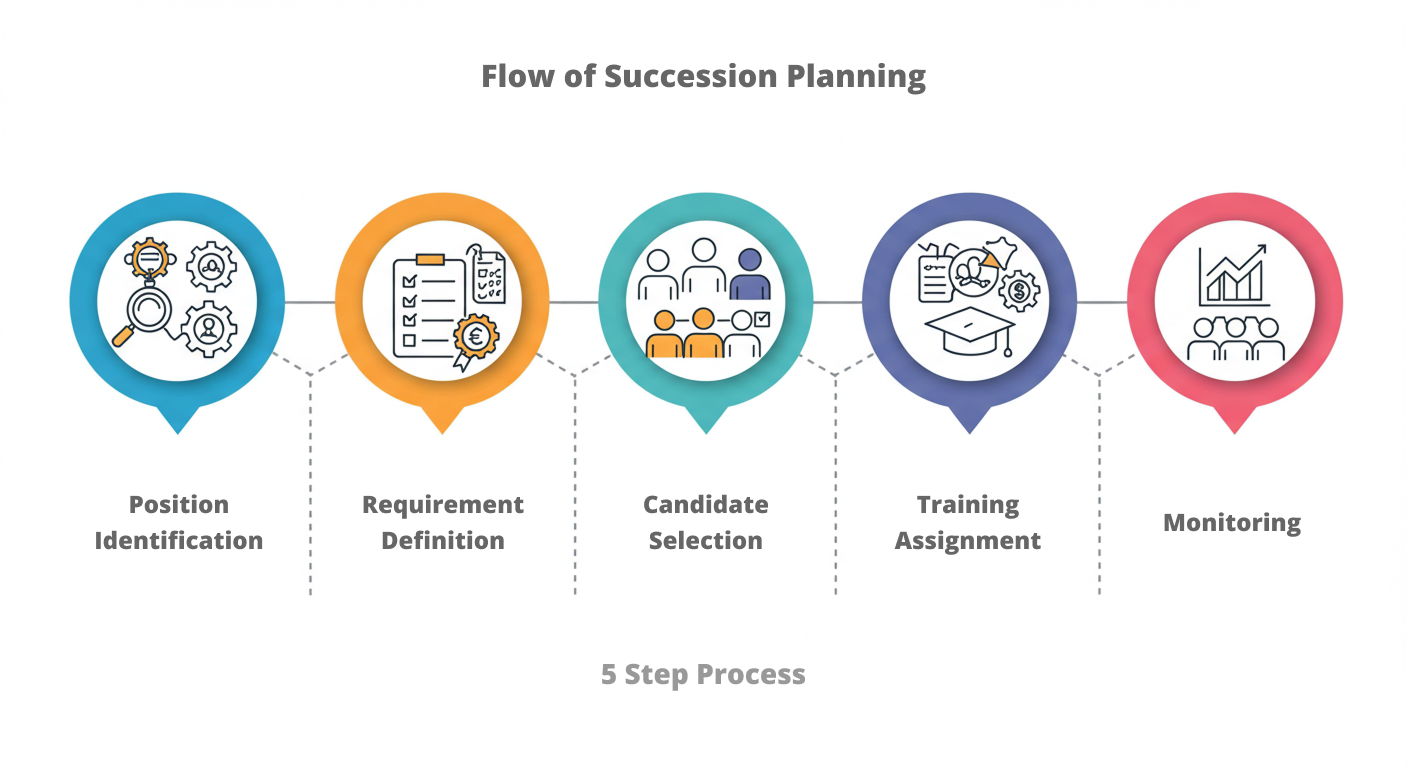

サクセッションプラン導入の5ステップ

サクセッションプランの重要性は理解できても、実際にどのように始めればよいか悩む企業が少なくありません。ここでは、比較的手軽に取り組める実践的なサクセッションプラン導入ステップを詳しく解説します。

ステップ1:経営上で必要なポジションを明確にする

まず最初のステップとして、企業経営上で必要なポジションを洗い出すことから始めましょう。これは必ずしも、社長や本部長など組織図の上位層に限定する必要はありません。

- トップマネジメント層(CEO、CFO、COOなど)

- ミドルマネジメント層(部門長、本部長など)

- キーポジション(特殊なスキルや知識を持つ専門職など)

例えば、「一般水準よりも10倍速くコードが書けるエンジニア」のように、会社の競争力に大きく影響するポジションも重要です。各企業の経営戦略や事業特性に応じて、不可欠になるポジションを見極めることがポイントになります。

ステップ2:ポジションの要件を定義する

ステップ1でポジションが整理できたら、次はその各ポジションに求められる具体的な要件を明確にします。ここでは、主に以下の項目を含むジョブディスクリプション(職務記述書)の作成が必要になります。

- ミッション:そのポジションの存在意義と主な責任

- 業務内容:具体的にどのような業務を遂行するか

- 必要なスキル:特定領域における専門スキルや技術的なスキル、マネジメントスキルなど

- 求められるコンピテンシー:リーダーシップ、問題解決力、対人関係能力など

- 求められる経験:必要な経験年数、必要な専門資格など

ジョブディスクリプションは後継者の選定基準やトレーニングプランの基礎となるため、現職者の個人的な特性ではなく、ポジションそのものに求められる要件を客観的に定義することが重要です。

ステップ3:ポジションの候補者を選出する

重要ポジションのジョブディスクリプションを作成できたら、次に候補者を選出していきます。この段階では、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 現時点での完璧さを求めない

- 選出時点ですべての要件を満たす必要はなく、将来的な成長の可能性(ポテンシャル)を重視する

- 多様な視点からピックアップする

- 様々なバックグラウンドや強みを持つ候補者を対象にする

候補者の例としては、以下のようなタイプの人材が挙げられます。

- 戦略立案には優れているが、現場経験が少ない企画畑の社員

- プレイヤーとしての成績は優秀だが、マネジメントに課題がある営業社員

- スキルの専門性は高いが、リーダーシップ経験が乏しいエンジニア

候補者の評価・管理ツールとして「9BOX」というフレームワークを活用する場合もあります。これはゼネラル・エレクトリック社が考案した手法で、「パフォーマンス」と「ポテンシャル」の2軸でマトリックス化し、効果的な人材配置や育成計画の策定に役立てるものです。

ステップ4:必要なスキル・経験の洗い出しと業務アサイン

候補者が選出できたら、定義したポジション要件と候補者のスキルや経験とのギャップを分析し、育成プランを策定していきます。

スキルギャップの特定:各候補者に不足しているスキル・経験を明確にする

成長機会の提供:意図的な業務アサインによる経験値の拡大(例:企画畑の社員に営業経験を積ませる)

能力開発の支援:研修、コーチング、メンターシップなどの育成プログラムの活用

2パターンの業務アサイン方法

- ①:サクセッションプランの候補者であることを本人に伝えたうえでアサインする

- メリット:目的意識を持って取り組める、モチベーションの向上につながる

- デメリット:期待が大きくプレッシャーがかかる、他の候補者との競争意識や対象外社員との意識の乖離が生まれるリスクがある

- ②:サクセッションプランの後継者であることを本人に伝えずにアサインする

- メリット:候補者の入れ替えをスムーズに実施でき、柔軟なサクセッションプランの運用が可能

- デメリット:本人の理解不足によるモチベーション低下、人材流出につながるリスクがある

②のパターンで実施する場合でも、職種をまたぐ異動や転勤を伴う場合は、業務アサインの背景を伝え、人材の流出リスクを軽減することをおすすめします。

ステップ5:定期的な育成状況のモニタリング

サクセッションプランの効果を最大化するためには、定期的な進捗確認と計画の見直しが不可欠です。

以下のポイントを参考に運用していきましょう。

- モニタリング頻度

- 最低でも半年に1回の定期的な評価を実施

- 評価ポイント

- スキル習得状況、業績、リーダーシップの発揮度など

- 柔軟な運用

- 期待に沿わない場合の候補者の入れ替えや、新たな候補者の追加

- 育成計画のブラッシュアップ

- 事業環境や組織ニーズの変化に応じた育成施策の見直し

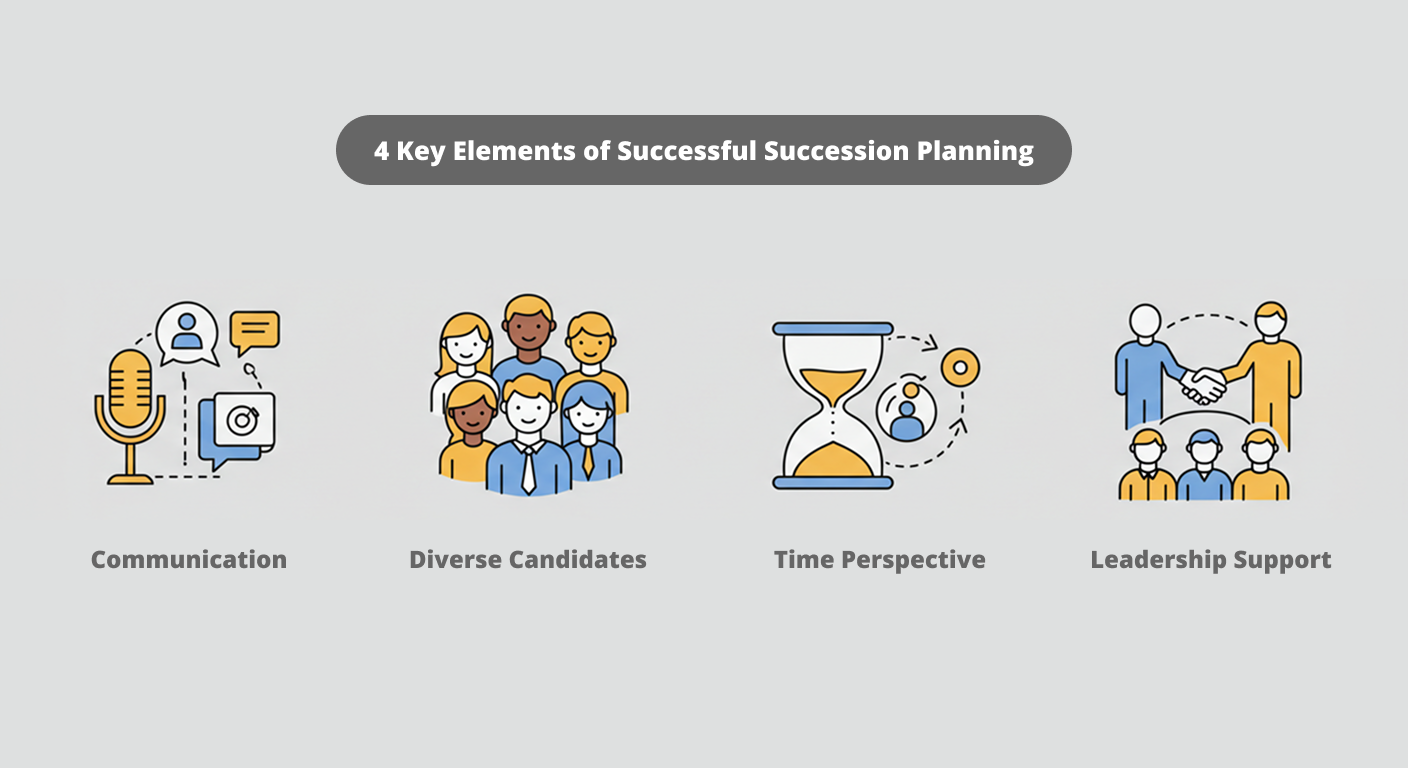

サクセッションプラン成功のための4つのポイント

サクセッションプランを効果的に機能させるためには、単に制度を整備するだけでなく、戦略的視点と組織文化に根ざした運用が欠かせません。以下の4つのポイントを押さえることで、企業の中長期的な競争力強化につながるサクセッションプランを実現できます。

1. 透明性と適切なコミュニケーション

後継者候補の選定や育成においては、適切な情報共有と双方向のコミュニケーションが極めて重要です。

すべてを公開する必要はありませんが、なぜこの制度があるのか、自分はどう関わることになるのかを従業員に理解してもらうことで、納得感を生み出し、社内の信頼醸成につながります。

ポイント

- 候補者本人へ適切にフィードバックを行う

- 目的や背景、実際の選定プロセスなどを関連部門への明確に説明する

- 主観的な判断によらない評価・選定基準を設ける

2. 多様な候補者プールの確保

効果的なサクセッションプランには、性別や年齢、職歴、価値観などの多様性を意識した人材プールの構築が不可欠です。

特定の属性に偏った候補者層では、将来の環境変化に対応できる柔軟性を失ってしまいます。

ポイント

- 女性の管理職候補も積極的に選定を行う

- 若手や専門職の異動・抜擢による経験機会を創出する

- 海外拠点や地方拠点、他部門からの選出も視野に入れる

3. 短期・中期・長期の時間軸での計画立案

サクセッションプランは、「緊急対応(短期)」「成長支援(中期)」「戦略的育成(長期)」の3層で設計することが理想です。

人材育成が間に合わない突発的なポジションの空きに対応できる備えと、数年先を見据えた育成ロードマップの両輪が求められます。

ポイント

- 短期:病気や急な退任リスクなどへの即応体制を構築する

- 中期:1~3年スパンでの育成・配置計画を練る

- 長期:5~10年先以降を見据えた次世代経営層の育成戦略を設計する

4. トップマネジメントのコミットメント

サクセッションプランの成否を分ける最大の要素は、経営層の本気度・オーナーシップです。

制度を人事部任せにするのではなく、CEOや役員クラスが主体的に関与し、定期的なレビューおよび意思決定に関わることで、制度が形骸化せずに機能し続けます。

ポイント

- CEOやCHROなど経営者による後継者レビューを定期的に実施する

- 経営会議での育成・選定議論を定例アジェンダに組み込む

- 自らが育成者・ロールモデルとなる意識づけを行う

まとめ

サクセッションプランは、単なる人事施策にとどまらず、企業の持続的成長と競争力を左右する経営施策です。経営リスクの最小化、次世代リーダーの育成、そして従業員のキャリア支援を通じて、企業全体のエンゲージメントとレジリエンスを高めることが可能になります。

成功の鍵を握るのは、トップマネジメントの強いコミットメントと、組織全体での透明性ある運用です。主観に偏らず、公正かつ長期的視点に基づいた制度設計と運用が求められます。

自社の成長と人材戦略を連動させる第一歩として、サクセッションプランの整備と運用に取り組んでみてはいかがでしょうか。